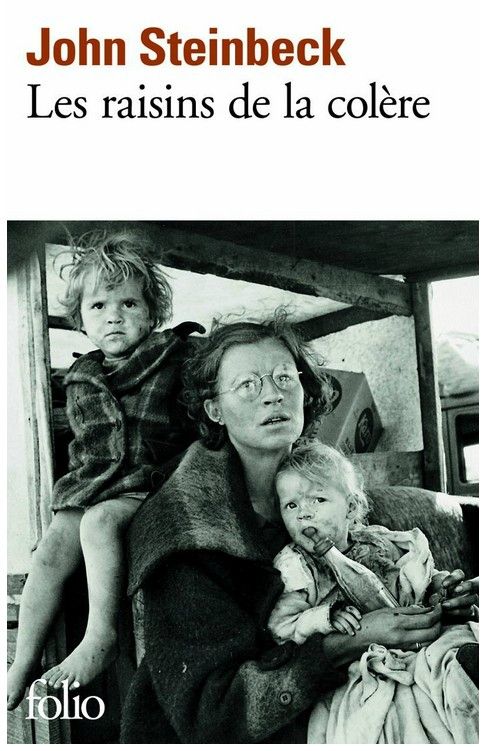

John Steinbeck : Les raisins de la colère/Bonne récolte.

En cette période de crise, de mécontentement, de sinistrose, je vous invite à parcourir le célèbre roman de John Steinbeck intitulé Les raisins de la colère, roman qui parait en 1947 aux éditions Gallimard. Après une telle lecture, c’est vrai qu’on a des raisons de relativiser nos problèmes.

Parce qu’ils se sont endettés auprès des banques à la suite de mauvaises récoltes, les petits paysans de l’Oklahoma et des états voisins se voient brutalement confisquer leurs terres : les tracteurs à la solde des banques viennent tout raser, y compris les maisons. L’espoir, alors, c’est la Californie où il y a travail à foison sur une terre merveilleuse, fertile, couverte de vergers de fruits et de champs de coton. C’est avec ce rêve californien bien en tête que la famille Joad se met en route, après avoir vendu à perte leur pauvre mobilier pour acheter un tacot qui les mènera sur la terre promise. Mais faisons d’abord connaissance avec les Joad. Au moment de partir, Tom, le fils, vient de sortir de prison pour avoir tué accidentellement un homme lors d’une fête arrosée. Il retrouve sa famille sur le départ, chez l’oncle John, puisque leur ferme a déjà été rasée. C’est une famille élargie qui s’entasse sur la vieille guimbarde : Grand-Père, Grand-Mère, Pa, Man, les enfants – dont Al, Noah et Tom sont les ainés, ainsi que Rose de Saron qui attend un enfant de son mari Connie, les plus jeunes se prénomment Ruthie et Winfield. Un ancien pasteur nommé Casy se joint à eux. Tous ensemble, dans des conditions épouvantables – pannes de voiture, manque d’argent, chaleur, ils prennent la mythique route 66 vers la Californie. Mais le voyage est trop dur pour Grand-Père et Grand-Mère qui décèdent en route. L’arrivée en Californie tient plutôt du cauchemar que du rêve. Il y a d’abord Noah qui décide de s’enfuir tenter sa chance seul, puis c’est au tour de Connie qui abandonne la famille et sa femme, enceinte. Mais surtout, les Joad se retrouvent face à des milliers de crève-la-faim – comme eux – qui veulent travailler et les grands propriétaires des terres en profitent pour casser les salaires qui sont à peine suffisant pour nourrir un homme. Et puis, il y a tellement de bras offerts que beaucoup ne trouvent rien à faire. C’est ainsi que les Joad errent de campements en campements, en butte à la haine de la population qui voit d’un mauvais œil l’arrivée de ces Okies. Souvent, la police s’en mêle et détruit les camps pour éviter toute solidarité entre les ouvriers. Cependant, pendant un mois, les Joad se retrouvent dans un camp du gouvernement où ils sont traités dignement. Malheureusement, il n’y a pas de travail dans le secteur et les Joad filent dans un autre coin de la Californie où ils parviennent à travailler et à manger. Cependant, ils se rendent vite compte qu’ils ont été rabattus dans ce coin pour briser une grève due à des salaires sans cesse plus bas. Un soir, Tom retrouve le pasteur Casy qui est devenu un « rouge », un meneur de grève et l’affaire tourne mal : quelques policiers se sont invités pour arrêter les « rouges », une bagarre éclate, Casy y laisse la vie tandis que Tom tue un policier. Désormais, il faut à nouveau fuir pour qu’on ne retrouve pas Tom. La famille Joad trouve un peu de travail dans les champs de coton, mais la mauvaise saison arrive et les inondations saccagent tout. C’est alors que les drames s’enchainent : Tom décide de partir de son côté ; il veut poursuivre la lutte pour la justice ; Rose de Saron accouche d’un enfant mort-né. La famille a tout perdu dans l’inondation et trouve refuge dans une grange pour la scène finale, très belle : la jeune femme accepte de donner le sein à un vieil homme affamé. C’est sur cette note d’espoir – jusqu’au bout, même dans la plus noire des misères, il y a l’entraide qui rend plus fort - et de désespoir que s’achève cette dure épopée des petits paysans pour leur survie.

Les raisins de la colère se présente comme un roman engagé qui dénonce la misère des petits paysans, la disparition de l’agriculture à taille humaine dévorée par le capitalisme, les banques et les grandes sociétés d’exploitation agricoles et d’élevage. Ainsi, du jour au lendemain, des milliers de petits agriculteurs sont jetés sur les routes comme des va-nu-pieds dans une misère qui parait définitive. Car lorsqu’ils arrivent en Californie, terre promise, on les exploite sans pitié : comme ils sont nombreux, les salaires sont si bas qu’ils permettent à peine de survivre tandis que là-bas, tout prêt d’eux, sous leur nez, on brûle le trop-plein d’oranges, on jette de la chaud sur les cochons à peine abattus pour éviter la chute des cours. Et malheur à celui qui chercherait à voler ces fruits condamnés ! Ils sont surveillés comme l’huile sur le feu, car il faut avoir faim pour avoir envie de travailler pour un salaire de misère. Les pauvres sont exténués, malades et ne savent plus où donner de la tête pour survivre et peut-être atteindre le bonheur. Et pour compléter ce tableau d’horreurs, souvent, celui qui est sur le tracteur qui ruine tout sur son passage, c’est le gars du coin qu’on connait bien… « Il faut bien nourrir les gosses, que voulez-vous »

Si le roman se focalise sur le destin de la famille Joad, Steinbeck alterne des chapitres d’ordre général qui lui permettent de montrer l’ampleur de la crise et ses mécanismes. Alors, la famille Joad se fond dans cette multitude de migrants qui vivent tous la même chose en même temps qu’eux. Des terres confisquées, des fermes renversées d’un coup de bulldozer, la monnayage honteux de tous ces objets d’une vie qu’il faut laisser derrière soi… et puis la route, sur des tacots achetés hors de prix, et puis l’arrivée en Californie où pour tous, va commencer la course au travail mal payé.

Les Joad font partie de cette grande histoire collective et tragique et nous allons vivre avec eux cette épopée de plusieurs mois qui les enfonce toujours plus loin dans la misère. Celle qui tient le haut du pavé dans la famille, c’est Man, une forte tête. Même si les hommes décident du lendemain, elle finit toujours par avoir le dernier mot. Son obsession, c’est la dislocation de sa famille… pourtant, malgré tous ses efforts, celle-ci s’effiloche. Il y a ceux qui meurent d’épuisement sur la route, ceux qui veulent tenter leur chance seuls, ailleurs que dans le travail de la terre.

Finalement, les scènes présentées dans Les raisins de la colère sont assez répétitives et traduisent l’enfer vécu par la famille Joad : tailler la route, contrôler que tout va bien sous le capot de la voiture, réparer si besoin, dormir, manger si on peut. Nombreuses sont les scènes où la nourriture est présente : Man qui s’attèle au repas, qui fait les courses, les hommes qui dévorent la pitance. Pourtant, dans cette course quotidienne pour la survie, il y a aussi des moments de bonheur – certes rares - : le soir, on joue de l’harmonica, de temps à autre, il y a bal, on se raconte des histoires. Ainsi, pour vivre au plus près du quotidien de ces hommes, Steinbeck laisse la part belle aux dialogues qui composent sans doute environs 80% de l’œuvre. La langue utilisée est celle des paysans qui écorchent les mots et qui possèdent un vocabulaire limité. On est loin des longues tirades richement travaillées des tragédies antiques ou classiques où les personnages ont l’occasion d’épancher toutes leurs émotions, de fouiller tous les sentiments, toutes leurs attentes et de les mettre clairement sur table dans un tête à tête nécessaire.

Mais les raisins de la colère, c’est aussi l’histoire d’un long voyage d’Est en Ouest, sur la route 66. C’est un voyage exténuant et terrifiant, car la nature américaine, l’environnement immédiat est souvent hostile, inhospitalier, malveillant pour ces voyageurs qui cherchent à s’en protéger (montagnes à gravir, déserts qu’il faut traverser, poussière qui asphyxie…). Le roman se termine d’ailleurs sur une inondation qui met à mal les baraquements de fortune dans lesquels les malheureux s’étaient installés. Par ailleurs, cette nature est aussi indifférente au sort des hommes et Steinbeck aime évoquer la faune qui vaque innocemment à ses occupations sur cette terre que nous partageons : le glissement d’un serpent sur la piste, le trottinement d’un mulot dans un champ.

Incontestablement, Les raisins de la colère s’inscrit dans les grands romans qui traitent de la misère ; c’est une sorte de Germinal à l’Américaine. Nous sommes ici dans la première moitié du XXème siècle, pourtant, malheureusement, sur bien des aspects, il est encore actuel.

A découvrir aussi

- Jean-Philippe Toussaint : La Télévision… débranche aussi le téléphone avant de plonger dans ce roman.

- Alberto Moravia : Le mépris / Le grand amour.

- Gustave Flaubert : Madame Bovary/Une très grande Madame !

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 44 autres membres